第1回新潟県自由民権シンポジウムチラシ表

第1回新潟県自由民権シンポジウムチラシ表

第1回新潟県自由民権シンポジウムチラシ裏

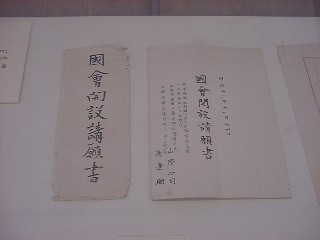

写真1 |

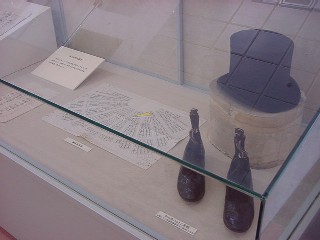

写真2 |

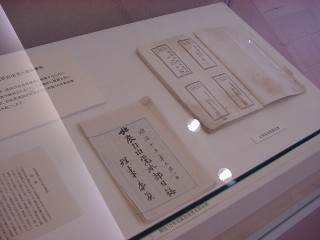

写真3 |

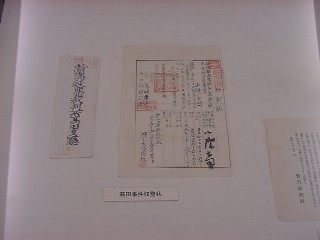

写真4 |

2001年9月18日から10月28日までの42日間、県立図書館1階ロビーで資料展「自由民権運動と山際七司」が公開されることになりました。ここに紹介した写真は、9月17日の準備が終わった段階で撮影した資料展の最新画像です。 写真1は、展示場所の全景写真です。コーナーは9つに分かれており、写真2・3は国会開設請願運動と第1回衆議院議会に関する資料です。写真4は北辰自由党、写真5は高田事件の史料です。写真6は山際家に保管されてきた多数の書簡の一部です。写真7は山際家の人々の肖像写真と新潟市白新中学の生徒がまとめた山際七司のポスターです。この他に七司の肖像写真や系図、村役人時代の史料が展示されています。 |

写真5 |

写真6 |

写真7 |

「新潟日報」2001年10月6日

写真1 |

2001年10月7日、第1回新潟県自由民権シンポジウムが、県立生涯学習推進センターで開催されました。参加者は予想外の56名、大盛会でした。写真1は、開会前の会場の様子です。 横山の挨拶の後、いよいよ滝沢繁氏が「在地組織化と山際七司」を報告しました。写真2が、その時の模様です。滝沢報告は、明治13年の新潟の国会開設運動を山際と桜井長左右(北魚沼郡)を事例にしながら、運動に邁進する山際・桜井と地域・家族の繋がりを明らかにしようとしたものでした。写真3は、滝沢報告に質問する千葉の佐久間耕治氏です。佐久間氏は千葉からの参加ということもあり、明治12年桜井静の国会開設要請の意義が触れられていないことを問いました。これに対して滝沢氏は桜井静の役割を認めつつも、新潟では運動が起きるのは明治 |

写真2 |

写真3 |

13年からであると答えました。県会開会中の12年は、民権家は県会に集中していたというのが実態のようです。滝沢報告で気になったのは、質問の中にあった地域と山際・桜井の関係をどう考えていくのかということです。私見では、山際は地域との繋がりが薄かったじゃないかと思っています。これに対して、桜井は地域との繋がりが深かった。このことは、民権運動の地域性による違いを表していると思われます。 次ぎに、阿部恒久氏が「新潟が生んだ民権家山際七司の生涯」を報告しました。写真4と5は、阿部氏の報告の模様です。郷里新潟、また第1回シンポということで、阿部氏の報告は熱のこもったものになりました。13・14年の東 |

写真4 |

写真5 |

京での山際の活動が人生の中で一番光っていたことを、自由党結成・「東洋自由新聞」再刊・馬場や板垣の遊説を例に取りながらわかりやす説明されました。この山際の運動を理論的に支えたのが、天賦人権思想でした。山際の天賦人権思想についても、阿部氏は史料に添いながら丁寧に説明を加えました。山際の天賦人権思想については、アンケートの中で「どこに起源するのかもう少し聞きたかった」という感想がありました。史料的制約もあり、非常にむずかいしい質問ですが、山際研究の課題だと考えられます。 最後に、安在邦夫氏から自由民権120年の意義について語っていただきました。安在氏がソフトな語り口からこの新潟の集会が、自由民権120年の最初のシンポジウムであると話された時、主催者の一人として身が締まる思いでした。写真6は、この時の安在氏です。 |

写真6 |

番外(大内雅人氏提供) |

番外は、懇親会での一場面です。皆さん、いい顔してますね。前列左より福井淳氏・阿部恒久氏・滝沢繁氏・本井晴信氏・大内雅人氏、後列左より安在邦夫氏・河西英通氏・横山真一・伊東祐之氏・田宮覚氏です。 |

|