第2回新潟県自由民権シンポジウムチラシ

第2回新潟県自由民権シンポジウムチラシ

1 自由民権シンポジウムの基本的な考え 全国的に展開した自由民権運動を、演説会・懇親会・運動会などに焦点を当て再検 討しようと考えています。演説会・懇親会・運動会とはなんであったのか、そこにどの ような人々が集まってきたのか、会場では何が起きていたのか。これらを事を一つ一 つ明らかにしながら 、民衆・自由民権運動・国家について語り合いたいと思ってい ます。 2 テーマ 「長岡自由懇親会の世界―自由民権運動と演説会―」 3 開催日 2002年10月6日(日) 4 場所 県立歴史博物館(長岡) 5 日程 午前 ①AM11:00〜11:30 県立長岡明徳高校発表「長岡学校の青春」 ②AM11:30〜12:00 横山真一研究報告「新潟県の自由民権運動と演説会」 午後 ③PM13:00〜13:50 稲田雅洋基調講演「自由民権運動 ことばとパフォーマン スの革命」 ④PM14:00〜14:20 田中和徳問題提起「女性弁士西巻開耶の登場」 ⑤PM14:20〜14:40 牧原憲夫問題提起「背中あわせの共鳴」 ⑥PM14:55〜16:25 パネルディスカッション(司会河西英通) |

|

写真1 |

10月6日(日)、長岡の県立歴史博物館で第2回新潟県自由民権シンポジウムが開催さ れました。当日の参加者は、60名。前年の第1回シンポが56名の参加者ですから、前年を上回った数字でした。席はガラガラのようでしたが、予想外の参加者でした。 さて、午前中の報告の1番目は県立長岡明徳高校による「長岡学校の青春」でした(写真1)。報告者山口一樹・田辺元・田中雅人の3名は、昨年度からの長岡学校生の追跡調査を引き継ぎ、4月から調べたことを報告しました。報告では、長岡学校について触れ、長岡学校で重要な演説・討論組織であった和同会を説明し、6名の長岡学校生を紹介しました。人前で話すことがない生徒が、研究会で大学の先生を前にして話すことはかなりプレッシャーだったようです。でも練習の成果からか、100%の出来だったと思います。生徒が感想を述べた時に、大きな拍手が湧いたことに私も感動してしまいました。 2番目の報告は、私の「新潟県の自由民権運動と演説会・懇親会」でした。報告は、明治13年から17年までの演説会・懇親会を、5つの視点から見てみました。なかでも明治14年8月〜9月の馬場辰猪の遊説の影響。15年5・6月以降の弾圧の強化とその実態。15年9月以降の三大自由建白を中心とする民権派の反撃と運動会・舟遊懇親会などの野外パフォーマンス。そして16年末から17年にかけて改進党の進出と自由党の北陸七州懇親会の開催については時間を割いて触れました。ただ、私の一番の課題であった演説会・懇親会における聴衆の多様な側面の提起は、史料的限界(新聞資料から抜け出すことが必要)から充分に果たすことができませんでした。今後の課題になるかと思います。 |

写真2 写真2 |

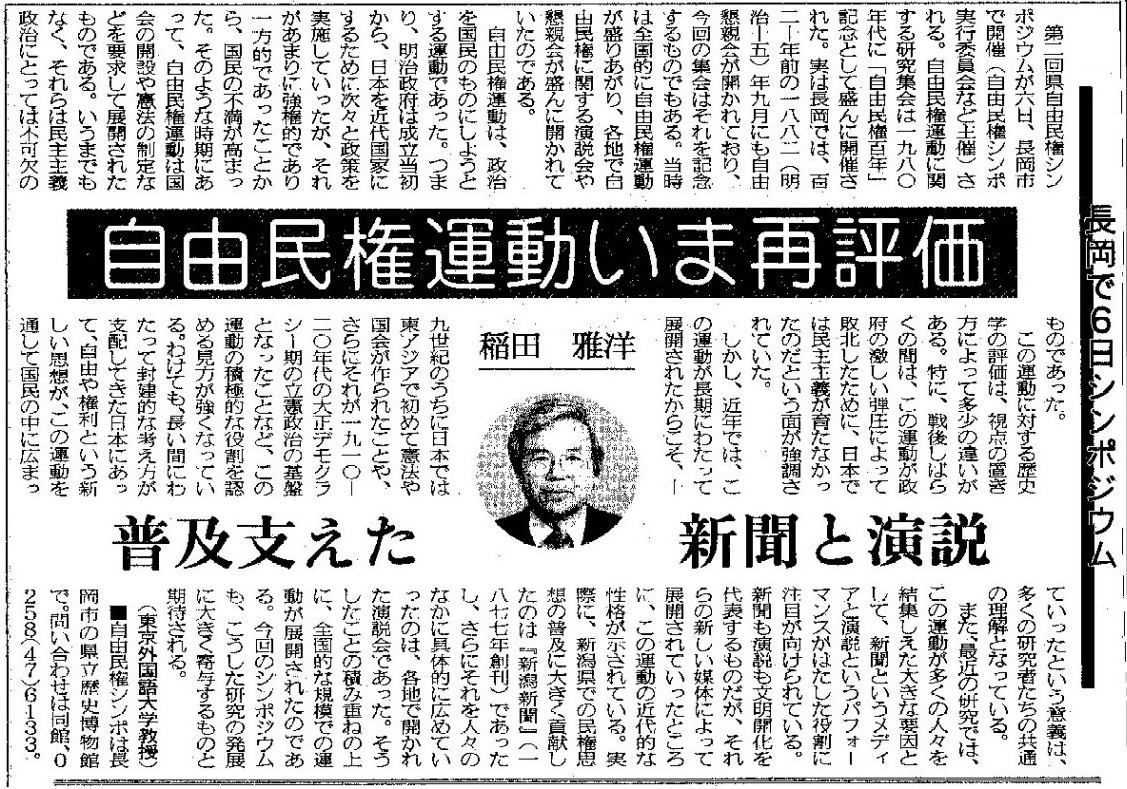

3番目は、稲田雅洋氏の基調講演「自由民権運動―ことばとパフォーマンスの革命」でした(写真2)。稲田氏は、幕末と明治20年代では政策けっていにおいて歴史の断層があったと指摘しました。その具体例が、幕末では桜田門外の変に至る経過であり、明治20年代では松方内閣倒壊に至る民党の活動を挙げていました。また断層を可能にした歴史的条件として、憲法と国会の成立と職業的政治家の誕生にともなう近代政治の枠組みの完成を指摘しまし た。稲田氏によれば、自由民権運動は「薩長藩閥専制政府VS民権派との闘いという側面からみれば“敗北”ということになるが、このような政治の仕組み『断層』を実現した面を評価すれば、この運動が全く異なった角度から見えてきて、後進国における政治の近代化の成功例ということも可能となる」でした。そして断層を可能にしたものとして、新聞と演説が大きな役割を果たしたと結論づけられましました。演説については、初期の演説会・二法制定以後の演説の隆盛と変質・政談演説会―集団的意志形成の場・雄弁家の誕生・速記術の誕生について触れられました。 |

写真3 |

4番目は、県立歴史博物館の田中和徳氏が「女性弁士西巻開耶の登場」の題で問題提起を行いました(写真3)。馬場辰猪の遊説で、「男女同権論」を唱えた西巻の明治14年から15年の活動については詳しくは明らかになっていません。田中氏は、西巻の演説内容がほとんど伝わっていないこと。さらに、その容姿・風貌のみが新聞紙上で騒がれていることに着目しました。その上で、『頴才新誌』第234号に掲載された西巻の投書「与横沢重顕」から次の3点を指摘しました。第1は、西巻の存在が集会条例により懇親会での演説か祝文しか述べることができない状態にあったこと。また「男女同権」を述べれば四方より反駁され、誰一人賛成してくれなかったことです。第2は、そういう状況でも『頴才新誌』を通じて真友をつくることができ、これが青年自由党参加につながっていく原因になりました。第3は、西巻の思想形成には欧米列強のに侵されない国づくりがあり、西巻の「男女同権論」の裏には女性は身を投げて政治に参加し列強の侵略に対抗すべきであるとする国権意識があったことです。当時の女性民権家に対するきびしい現実とその限界を垣間見る問題提起でした。 |

写真4 |

第5番目は、牧原憲夫氏が「背中あわせの共鳴」の題で問題提起を行いました(写真4)。牧原氏の議論は、明快なものでした。まず民衆にとっての演説会は芝居を見るものと同じ で、そこでは演説者と民衆が反政府・反役人・反警官で結ばれていました。しかし、民権理論と民衆の願望は徴兵令と私的所有権において完全にすれ違っていました。そしてこのすれ違いを、牧原氏は明治政府⇔啓蒙・民権運動(政治的中間層)⇔一般民衆(≠政治的無関 心)の3極対立と規定しました。民権期に強烈な政治的エネルギーが生まれたのは、民権運動と民衆の異質な反政府のスパークがあったためでした。短い時間の中での問題提起のため、牧原氏の問題提起がより鮮明に浮かび上がりました。また、討論の中で「自由」という言葉が民衆に伝わったのも演説会を通してであったとの発言がありました。 |

写真5 |

最後に、PM15:00〜16:25まで今までの研究報告・基調講演・問題提起を踏まえて、パネル ディスカッションが行われました(写真5)。パネルディスカッションを正確にまとめることは至難の業になるので、ここでは私の問題関心を中心に述べていきたいと思います。やはり今回のテーマとの関連で言えば、演説会における民権家と民衆の関係にあったんだろうと思います。牧原氏の問題提起を地域で受けとめた場合、何が言えるのか。ここに討論の大きなポイントがあったように思います。その意味で言えば、私の報告が不発に終わったため実りのある議論にはならなかったように思います。ただ地域で演説会を見ていった場合、さまざまな演説会にさまざまな聴衆が集まってきており、聴衆を「一般民衆」とだけしか規定しないのは簡略化しすぎているように思いました。その点を明らかにすべく多様な演説会・多様な聴衆の存在を追及しようとしましたが、新聞資料の限界からか聴衆の具体的内容に踏み込めませんでした。また民権家と民衆のすれ違いの大きな一つに、徴兵令を牧原氏は挙げていましたが、これも明治10年代ではまだ混沌としているという状況だと思います。牧原氏も、この問題について理念と現実と認識されているようです。いずれにせよ、私としてはまだ片の付いていない問題を背負った感じがしました。2次会の場で、伊東祐之氏から金のない下層民衆は演説会に行かなかったのではないかと話しがありましたが、これも刺激的な発言でした。 |

写真6 |

いよいよ懇親会です。PM18:00より長岡駅近くの「魚仙」で行いました。出席者は、稲田雅洋氏を含め14名ありました(写真6)。ジュンダーを研究されている方が、初参加されたのにはびっくりしました。長岡は、いま市長を先頭として「米百俵」一辺倒です。昨年の小泉さんの「米百俵」発言に端を発し、2度も会津若松・萩・小千谷の市長を招き、座談会・研究会を開きました。そして今年は民権シンポの前日5日に、「米百俵祭り」が行われました。時代行列も行われ、戊辰戦争時の長岡藩と西軍の行列も行われました。市長が河井継之助、市民が長岡藩士になっている中での、民権シンポは意味があると思います。だからこそジュンダーを研究されている方も、懇親会まで足を延ばしてくれたんだろうと思います。長岡のシンポはこれで終わりますが、長岡の地域史研究はこれからも地道に行っていこうと思います。若い研究者も少しずつ出て来ているので、期待したいと思います。第3回新潟県自由民権シンポジウムは、来年10月高田で行われます。遠くなるかと思いますが、ぜひ御参加ください。 |

|

|

二〇〇二年一〇月六日、新潟県立歴史博物館において第二回の新潟県自由民権シンポジウムが開催された。左記がそのプログラムである。 一、県立長岡明徳高校生発表「長岡学校の青春」 二、横山真一氏(研究報告) 「新潟県の自由民権運動と演説会」 三、稲田雅洋氏(基調報告) 「自由民権運動―ことばとパフョーマンスの革命―」 四、田中和徳氏(問題提起) 「女性弁士西巻開耶の登場」 五、牧原憲夫氏(問題提起) 「背中あわせの共鳴」 六、パネルディスカッション(司会・河西英通氏) 稲田・牧原両氏という民権研究上で注目を集める二人が同じ場で報告し、議論するという機会がもたれたことは、それだけで民権研究者にとって 魅力的なものである。 二の横山報告は新潟県を事例にした実証的報告で、三の稲田報告は基調報告とはいいながら、その副題に示されているように、著書『自由民権の文化史―新しい政治文化の誕生―』の記述を素にしての問題提起の役割をも担っていた。五の牧原報告は牧原氏が著書『客分と国民のあいだ―近代民衆の政治意識―』の記述に基づいた報告だった。この三報告が中心となって議論は組み立てられ、一・四の個別事例を紹介した二報告が議論に彩りを添えたといえようか。この構成から考えると、横山報告を基調報告に、稲田報告を問題提起にした方が、新潟県の事例に即した議論がより深められたのではないかという印象を受けた。 それはさておき、実際の議論はどのようなものだったのかという本題に入っていきたい。容易に想像できたことだが、結果的に、稲田・牧原両氏の演説会を通しての民権運動評価をどのように考えるかというのが、シンポの問題設定となったといってよいだろう。稲田・牧原両氏の著作をすでに読まれている方にとっては、想像するに難くない内容ともいえる。そのため、議論全体ではなく、いくつかの議論・発言を紹介することで私の役目としたい。 稲田氏の報告は文字どおり「ことばとパフォーマンスの革命」として民権運動を位置づけるもので、そこで取り出されたのは、民権期に定着することとなった新聞と演説である。稲田氏の新聞・演説についての評価は、今さら紹介するまでもなく、右の著書と数誌に掲載されたその書評を読んでいただければ、詳細に理解することが可能だろう。ただ、今回稲田氏は、議論の前提として「政策決定過程における一八六〇年代(近世)と一八九〇年代(近代)との決定的な違い」を主張し、それを「歴史の「断層」」と表現した。つまり、①立憲政体が樹立(憲法・国会が成立)し、それに基づく政治が当然とされたこと、②職業的政治家と政党という近代政治の枠組みが誕生したこと、の二点が民権運動のもたらした成果であり、新聞と演説はそのための不可欠な要素であるというのが、稲田氏の主張だった。 牧原氏は、報告自体は著書で主張されていた内容とほぼ変化ない内容だった。つまり、民衆にとっての演説会という視点から、演説会を「反政府・反役人・反警官」の意識で民権運動と民衆が「背中合わせの共鳴」をした場と位置づけるという論調である。しかしその後の議論で、演説会場において民衆が「自由」「民権」「愛国」「報国」などの言葉に接した影響は、大きな意味を持つだろうという内容の発言したことは注目されるべきだろう。 さて、今回シンポの軸となった二人の議論は、似ているようで大きな隔たりを持っていることが改めて確認されたのではないか。九月一四日全国自由民権研究連絡会で報告された大日方純夫氏が、最近の研究動向として稲田氏の研究を「媒体論」と位置づけられていたことが、私がそれに気付く大きなきっかけとなった。つまり、牧原氏は、演説会という媒体から民衆と民権運動との関係の実態を分析しているが、稲田氏は、あくまでも媒体としての新聞・演説研究なのである。そのためか、シンポでの発言も共感し合っているかのような発言でありながら、微妙にすれ違い、議論が深まっていかないように思えてならなかった。たとえば、民権運動を「反政府」「反権力」の運動と評価することで、両氏は共感していたようだ。しかし、稲田氏は民権運動以外の新聞や演説を媒体とした活動・運動と区別するためのキーワードとして用いていた。それに対し、牧原氏はそれは、民衆にも存在していたからこそ、「背中あわせの共鳴」が成立したとする。つまり、稲田氏は牧原氏に共感してしまっては、自らの民権運動定義を失ってしまうのである。稲田氏は媒体としての新聞・演説の詳細な実態分析で成果を見せたが、肝心の民権運動の実態分析の根幹に関わる、定義の屋台骨自体が揺らいでいるのではないかという印象を受けた。しかし、それは稲田氏一人の問題というよりは、民権運動の相対化が進んだ現在においては、民権研究者全員の課題ともいえよう。 さて、シンポの後にはたいてい懇親会が開かれるが、それは、民権期の演説会終了後に懇親会が開かれるのとほぼ同じ意味を持っているのだろう。懇親会の場の方が、アルコールの力もあるのか、思いがけなく興味深い議論がなされるのである。民権運動でも都市民権家を弁士として招聘して演説してもらった後、懇親会で行われる屈託のない議論により、地域民権家は理論的成長を見せていったのだろう。今回は、懇親会の二次会がそのような場となった(ただし、稲田・牧原両氏は帰京の途についた後であったが)。ほろ酔い気分のなかでのあいまいな記憶だが、その議論を私の個人的考えも含めて紹介したい。 そこでの議論は、大筋での牧原論に対しての賛意をいだきながらも、果たして民衆は演説会場に行くのか。演説会に行く民衆とはどんな人なのか、というものだった。実際に聴衆となった人びとのなかには、牧原氏のいうような民衆以外に、民権家もいただろうし、高校生たちが紹介したようなそこから何かを学び取ろうとする意欲的な青年たち、さらには主催者に反発する思想を持つ人も含まれていただろう。さらに、牧原氏は演説会が有料であることの持つ意味を強調するが、「生活の専門家」、つまりその日の生活に精一杯の人びとは、有料の演説会に参加しないのではないか。つまり、金銭的にも娯楽を楽しむ余裕のある人びとが聴衆となったのではないか。さらにいえば、有料の演説会は本当に多かったのだろうか、という疑いを持って、確認作業を進めることも必要かもしれない。 余談だが、その意味では、民衆の代表であるかのように語られることの多い車夫は、民衆の代表として相応しいのか、というような議論も出た。文明開化の象徴である人力車を牽く車夫は、常に開化的な人を客とし、文明開化に接する機会に恵まれている。しかも客商売なのであれば、客に話を合わせる術を身につけようとするのも想像に難くない。であれば、車夫は民衆の代表に相応しいかどうかは疑わしいのではないか、というような内容である。 そこで、示唆的な整理をしていたのが横山報告である。横山氏は、「村の演説会」と「町の演説会」に分類して演説会を整理した。本人がどこまで自覚的だったのか、短時間の報告では確認できなかったが、この分類は重要な意味を持つだろう。牧原氏が説明する演説会は、「町の演説会」の光景と判断できる。芝居興行のように開催される有料の「町の演説会」に対して、主催者である村の名望家、主催者に協力し聴衆の動員をかける名望家、自らの意思で参加した聴衆、動員されて聴衆となった人びとなど、様ざまな人がいたであろう「村の演説会」は、無料の場合が多かったのではないか。このように、両者では、同じ演説会ではあっても異なる要素が多分にあるはずである。このような差異に目を配りながら演説会の分析を進めることが、このシンポを有意義なものとする方法の一つだろう。 最後に、このような刺激的なシンポを新潟という一地方で開催しえたことに対して、実行委員会の皆様の努力に敬意を表したいと思う。(『自由民権』16、町田市立自由民権資料館紀要) |